リモートデスクトップ接続をしていてファイルを共有したいケースもあるだろう。

当然のことながらファイル共有する仕組みが備わっているのだけれど、デフォルトではONになっていないため気づかない人も多い。

通常LANないで実施することが多いから、ファイルサーバ経由など別の手段で代替可能というのも必要性に迫られない理由。

というわけであまり使わないかもしれないTIPSかもしれないが、ファイルサーバもないときに役に立つということで挙げておく。

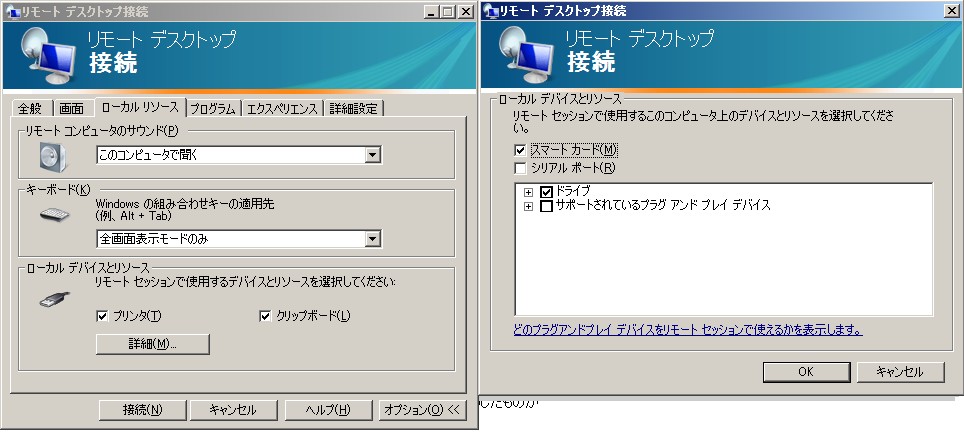

まずはリモートデスクトップ接続を立ち上げ(ファイル名を指定して実行を選んでmstscと入力が早い)、右下のオプションをクリックすると下記のようにダイアログが出る。ローカルリソールタブを選択すると右側の画面に移るのでドライブを選択する。

その後OK押して、接続するとリモート接続先PCで接続元のドライブが現れる。